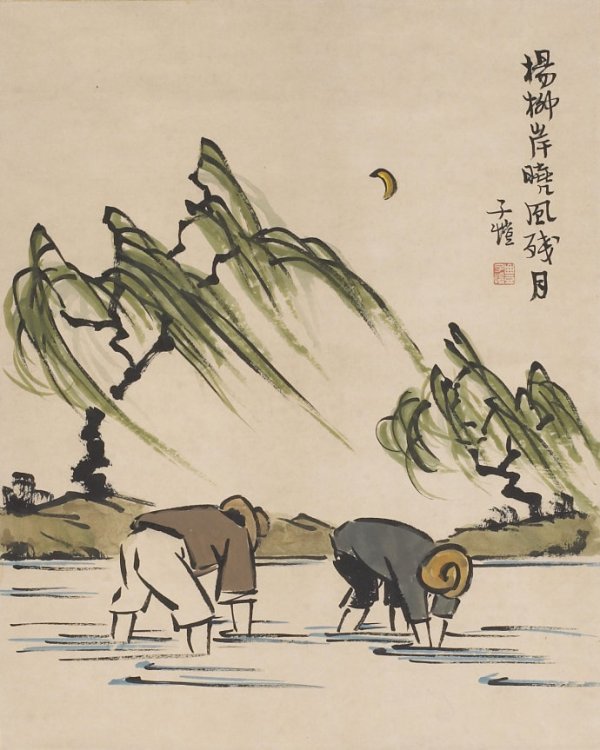

“杨柳岸晓风残月”——这七个字构成的画面,几乎成为中国古典诗词中最具辨识度的意象之一。柳永的《雨霖铃》通过这一意象,将离愁别绪凝固成永恒的文化符号,让无数后人沉醉于那朦胧凄美的意境之中。然而,当我们反复吟咏这传颂千年的词句时,是否曾思考过:这一意象何以拥有如此强大的感染力?它仅仅是一种自然景物的客观描摹,还是承载了更为复杂的文化编码?在当代语境下,我们是否有必要对这一被过度浪漫化的意象进行某种文化祛魅?

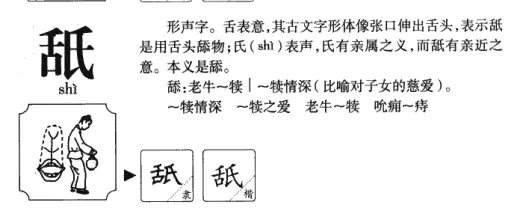

杨柳作为中国文学中的重要意象,其象征意义经历了复杂的演变过程。在先秦时期,《诗经》中”昔我往矣,杨柳依依”的句子,已经奠定了杨柳与离别情感的联系基础。到了汉代,折柳赠别的习俗逐渐形成,杨柳开始被赋予特定的文化含义。六朝时期,随着文人园林的兴起和山水审美意识的发展,杨柳因其柔美姿态而成为诗人钟爱的描写对象。至唐代,杨柳意象达到全盛期,几乎每位重要诗人都有咏柳之作,如白居易”最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”,杜牧”停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”等。值得注意的是,唐代诗人对杨柳的描写虽多,但尚未形成固定单一的情感指向——杨柳可以象征春天生机,可以暗示隐逸闲适,也可以寄托离愁别绪。

这一局面到宋代发生了微妙变化。随着城市经济发展和市民文化兴起,词这一体裁逐渐从”诗余”的地位中解放出来,形成独特的审美规范。柳永作为北宋前期最具影响力的词人之一,将词的艺术表现力推向新高度。在《雨霖铃》中,他创造性地将”杨柳”、”晓风”、”残月”三个意象并置,产生了强烈的艺术感染力。”杨柳岸”不再是单纯的场景描写,而成为凝聚着词人主观情感的符号;”晓风”暗示着通宵达旦的离别痛苦;”残月”则强化了美好事物即将消逝的惆怅。这三个意象的叠加不是简单相加,而是产生了化学反应般的艺术效果,构建出一个凄美绝伦的审美空间。

柳永之后,”杨柳岸晓风残月”逐渐固化为表达离愁别绪的经典意象组合。后世文人或直接引用,或稍作变化,但基本沿袭了柳永奠定的情感基调。如元代白朴《梧桐雨》中”杨柳岸晓风残月,那时节只恁轻别”,明代杨慎《临江仙》中”杨柳岸,晓风残月,此际难为情”,清代纳兰性德《浣溪沙》中”杨柳岸,晓风残月,多少泪珠何限恨”等。这一意象的广泛传播与接受,使其最终超越具体文本,成为中国文化中表达离愁的通用符号。

值得深思的是,”杨柳岸晓风残月”为何能在中国文学传统中获得如此崇高的地位?从审美心理学角度看,这一意象恰好符合中国文人”以悲为美”的审美偏好。中国古典美学中,悲剧意识占有重要位置,从《诗经》中的”昔我往矣,杨柳依依”到《楚辞》的”悲莫悲兮生别离”,再到唐诗”相见时难别亦难”,离别主题始终占据显著位置。而”杨柳岸晓风残月”将这种悲剧美推向极致——杨柳的柔美脆弱,拂晓的短暂易逝,残月的残缺不全,共同构成一个充满缺憾美的艺术世界,恰好满足了文人对”哀而不伤”美学境界的追求。

从文化符号学视角分析,”杨柳岸晓风残月”实际上是一个高度编码化的文化符号。杨柳象征离别的传统可以追溯至汉代;”晓风”中的”晓”暗示着时间临界点,带有强烈的过渡意味;”残月”则是古典诗词中表达残缺、消逝的常用意象。这三个符号的组合,形成了一个自足的意义系统,即使脱离具体语境,也能唤起读者特定的情感反应。这种编码化程度极高的意象组合,极大提高了传播效率,使其能够跨越时空被反复引用和阐释。

然而,正是这种高度编码化和符号化,使得”杨柳岸晓风残月”逐渐脱离了具体鲜活的审美体验,成为一种文化陈词。当后世文人不断重复这一意象时,往往不是出于真实的艺术创造冲动,而是出于对经典的模仿和对文化惯例的遵从。这种现象在文学史上并不罕见——某个意象或表达方式因其最初的新鲜感和表现力获得成功,随后被无数次模仿,最终失去原有的艺术生命力,沦为空洞的修辞套路。

在当代语境下重审”杨柳岸晓风残月”,我们有必要对这一意象进行某种文化祛魅。祛魅不是否定其艺术价值,而是还原其历史语境,打破对其过度浪漫化的想象。首先,我们需要认识到,这一意象的诞生与柳永个人的生活经历密切相关。作为长期漂泊江湖、沉沦下僚的文人,柳永对离别有着切肤之痛。他在《雨霖铃》中表达的离愁,是对自身生存境遇的真切反映,而非无病呻吟的文字游戏。而后世文人往往缺乏这种真实体验,他们的模仿更多是形式上的,而非情感上的。

其次,”杨柳岸晓风残月”所代表的审美趣味,具有特定的时代背景和文化土壤。宋代城市经济发展催生了繁荣的青楼文化,歌妓与文人的交往成为城市生活的重要组成部分。柳永词中大量的离别主题,很大程度上反映了这一社会现实。而在当代社会,人与人之间的交往方式发生了根本变化,那种”执手相看泪眼”的离别场景已不多见。如果我们不加反思地沿用这一意象表达当代人的情感,难免产生时代错位感。

更重要的是,对”杨柳岸晓风残月”的祛魅,有助于我们重新思考传统与现代的关系。传统文化符号固然珍贵,但如果只是机械重复,就会失去与当代生活的有机联系。真正的文化传承不是对符号的简单复制,而是对精神的创造性转化。就”杨柳岸晓风残月”而言,与其不断重复这七个字,不如思考如何将其中蕴含的对人生无常的深刻感悟,转化为适合当代语境的表达方式。

在当代文学创作中,已经可以看到这种创造性转化的尝试。某些作家在运用这一意象时,不再拘泥于原初的离愁别绪,而是赋予其新的内涵。如有的作品将”杨柳岸”作为历史记忆的载体,通过这一意象勾连古今;有的将”晓风残月”解构重组,形成具有现代感的意象拼贴;还有的完全打破原有情感基调,用反讽或戏谑的方式重新诠释这一经典意象。这些尝试或许不够成熟,但代表了一种健康的创作态度——既尊重传统,又不被传统束缚。

对普通读者而言,对”杨柳岸晓风残月”的祛魅同样具有重要意义。当我们再次面对这一意象时,可以少一些盲目崇拜,多一些理性思考:它为何能打动我们?它所表达的情感在当代社会是否仍有共鸣?我们是否需要寻找新的表达方式?这种反思性阅读,远比被动接受传统审美灌输更有价值。

“杨柳岸晓风残月”作为中国文学史上的经典意象,其艺术成就毋庸置疑。但任何经典如果被神化、被固化,就会失去与时代对话的能力。在这个意义上,适度的文化祛魅不是对传统的背叛,而是对传统最好的尊重和延续。当我们能够平视而非仰视这一意象时,或许能发现其中更为丰富的内涵,也更能体会柳永当年创作时的真实心境——那不仅是对离别的感伤,更是对人生无常的深刻体悟,而这种体悟,穿越千年依然能够触动当代读者的心弦。