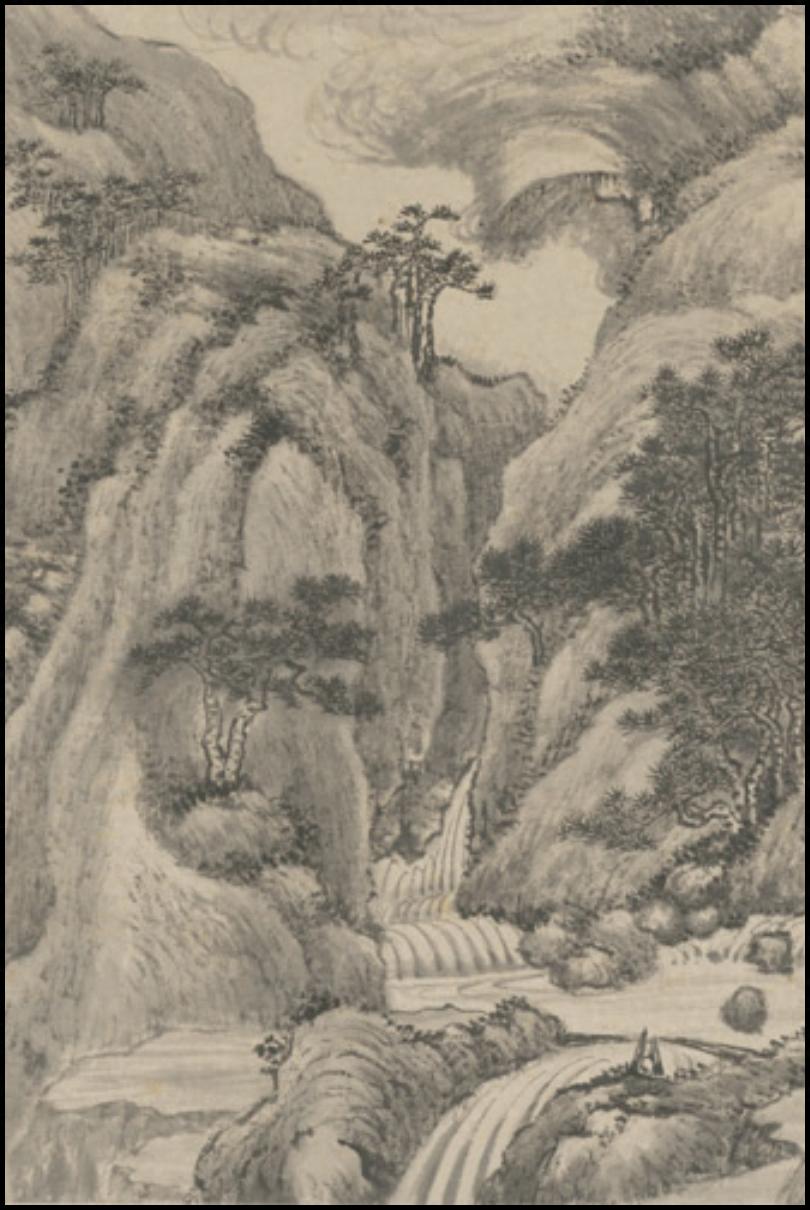

“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。”这看似简单的十二个字,却构成了中国文学史上最富哲学意味的夜晚之一。辛弃疾的《西江月·夜行黄沙道中》表面描绘了一次寻常的乡村夜行,内里却暗藏着一个觉醒的灵魂在宇宙间的独白。当21世纪的人类在数字洪流中逐渐失去与自然、与自我的联系时,这首八百年前的词作突然焕发出惊人的现代性。词中的夜行者,在明月清风、蝉鸣蛙声中,经历了一系列微妙而深刻的存在主义瞬间——那些让日常生活的麻醉突然破裂,使人直面存在本质的清醒时刻。辛弃疾通过这次夜行,不仅记录了一次地理上的移动,更描绘了意识从习惯性沉睡到突然觉醒的全过程,为当代人提供了一剂对抗异化的良方。

词的开篇”明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”立即将读者抛入一个感官全开的世界。这里的”惊”字尤为关键——它不仅描述了鹊鸟因月光移动而受惊飞起的自然现象,更暗示了词人自身心理状态的微妙变化。夜行中的辛弃疾,其感官处于高度警觉状态,月光在树枝间的每一次位移,清风吹拂带来的每一缕声响,都被他敏锐地捕捉。这种感知状态与现代人麻木的日常形成鲜明对比:我们行走在城市的霓虹中,却很少真正”看见”光线;我们被各种噪音包围,却很少真正”听见”声音。辛弃疾的夜行则是一种全然的在场,一种对存在深度的敞开。

“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”进一步展现了这种感官的民主性。词人没有居高临下地观察自然,而是将自己置于与稻田、青蛙平等的位置上。稻花的香气主动向他”诉说”丰年的讯息,蛙声不是被动的背景音,而是需要主动”听取”的宇宙语言。这种人与自然的对话关系,挑战了人类中心主义的认知框架。在生态危机日益严峻的今天,辛弃疾的这种感知方式提供了一种替代性的存在模式——不是作为自然的主宰,而是作为生态网络中的平等参与者。蛙声、稻香与词人的关系不是主体与客体的关系,而是互为主体性的存在邂逅。

上阕结尾的”听取蛙声一片”完成了从视觉到嗅觉再到听觉的感官循环,词人的身体完全沉浸在夜晚的生态交响中。这种沉浸不是被动的淹没,而是主动的投入。值得注意的是,所有这些都是在一个移动的状态中完成的——词人并非静止不动地观察自然,而是在行走中与万物相遇。这种动态的冥想状态,比静态的观察更接近存在的真相,因为生命本身就是一场永不停息的流动。

下阕”七八个星天外,两三点雨山前”突然将视角拉远,从地面生态转向广袤宇宙。星星被描述为”天外”,强调了宇宙的浩瀚无垠;雨点则是”山前”,将注意力拉回近处。这种视角的伸缩变化,产生了惊人的空间感,词人仿佛同时存在于微观与宏观两个维度。在现代天文尺度下,我们更能体会这种视角转换的震撼——地球不过是宇宙中的一粒微尘,而这一粒微尘上的两三点雨,对某个具体的存在者而言却是整个世界。

“旧时茅店社林边,路转溪桥忽见”是全词最具存在主义色彩的句子。茅店的出现带有强烈的”忽见”特征——它不是计划中的目的地,而是路途中的意外邂逅。这个词让我们想起海德格尔所说的”被抛性”(Geworfenheit),即人类总是已经被抛入某个特定情境,我们的存在总是情境化的存在。辛弃疾没有刻意寻找茅店,茅店却在他行走的路上”突然”出现,这种偶然性恰恰揭示了存在的本质特征。在高度计划化的现代生活中,我们失去了对这种偶然性的感知与珍视,将一切纳入目的论的框架中,从而丧失了存在最本真的惊喜与启示。

从整体结构看,《西江月》呈现了意识觉醒的完整弧光:从最初的感官开放(明月、清风),到与自然的深度对话(稻香、蛙声),再到宇宙视角的获得(星天外),最后回归到存在的偶然性与情境性(茅店忽见)。这是一次完整的存在主义体验,一次自我在与世界的相遇中逐渐显现的过程。辛弃疾的伟大之处在于,他将这一哲学过程完全融入对自然景象的描绘中,没有任何抽象说教,却达到了最深刻的形而上学洞察。

这首词的创作背景同样耐人寻味。据考证,此词作于辛弃疾被贬谪江西上饶期间,表面写的是乡村闲适,实则暗含英雄失路的悲愤。然而,词中却不见一丝牢骚怨怼,反而呈现出惊人的宁静与开放。这种表面与深层之间的张力,恰恰证明了艺术转化的力量——个人遭遇被升华为普遍的人类经验,政治失意转化为存在智慧。辛弃疾没有沉溺于自我怜悯,而是将目光投向更广阔的宇宙生命网络,在星空与蛙鸣中找到了一种超越个人命运的慰藉。这种能力,对当代人面对各种挫折与异化时,具有重要的启示意义。

现代生活的典型特征之一是感官的钝化与存在的扁平化。我们被各种电子屏幕包围,却很少真正凝视一片树叶的纹理;我们戴着降噪耳机通勤,却错过了真实世界的声景;我们计划每一个细节,却失去了接受偶然馈赠的能力。辛弃疾的夜行则展示了一种全然不同的存在模式——一种感官全开、向世界彻底敞开的模式。在这种模式中,明月不仅是一种天体现象,更是惊动鹊鸟也惊动画心的存在事件;茅店不仅是一个歇脚处,更是存在突然自我揭示的场所。

法国哲学家梅洛-庞蒂曾提出”身体主体”(body-subject)的概念,认为我们是通过身体而非纯粹意识来理解世界的。辛弃疾的夜行完美诠释了这一理念——他不是通过抽象思考,而是通过行走的身体、嗅闻的鼻子、倾听的耳朵来与世界建立联系。这种具身认知(embodied cognition)打破了笛卡尔式的心物二元对立,恢复了作为整体存在的人。在科技日益将人抽象为数据和算法的今天,这种具身化的存在方式显得尤为珍贵。

《西江月》还启示我们重新思考人与自然的关系。在人类世(Anthropocene)时代,自然已被简化为资源或危机,失去了其作为存在伙伴的维度。辛弃疾词中的自然既非浪漫主义的理想化图景,也非实用主义的开发对象,而是一个人类参与其中、与之对话的生机勃勃的场域。稻花”说”丰年,不是拟人化的修辞技巧,而是对自然作为言说主体的真诚承认。这种生态智慧,对当今的环境哲学和生态伦理学具有重要参照价值。

更为关键的是,这首词揭示了一种在日常生活中发现超越性的能力。辛弃疾没有去名山大川寻找启示,而是在一次普通的乡村夜行中体验了存在的巅峰时刻。这提醒我们,神圣性不必到远方寻找,它可能就在”路转溪桥忽见”的刹那。法国诗人波德莱尔所说的”日常生活中崇高的碎片”,正是指这种在平凡中突然闪现的超越维度。在消费主义不断制造虚假崇高(购物带来的快感、旅行打卡的满足)的时代,重新获得这种在寻常事物中发现非凡的能力,或许是对抗异化的重要途径。

《西江月》的存在主义解读还指向时间的本质。词中隐含的时间不是钟表时间,而是现象学意义上的”内在时间意识”——一种由事件和体验而非分秒构成的时间。鹊惊、蝉鸣、蛙声、雨点构成的时间不是均质的流逝,而是有密度、有质感的绵延。现代人被钟表时间奴役,将生命分割为可计量的生产单位,失去了体验这种本真时间的能力。辛弃疾的夜行则恢复了时间的厚度,使时间重新成为存在的展开过程而非外在的压迫力量。

从文学史角度看,辛弃疾将词这一形式推向了哲学高度。传统上,词多写艳情离愁,被视为”诗余”。辛弃疾则突破了这一局限,在保持词的美感同时,注入了深刻的存在之思。他将个人体验与宇宙意识融为一体,将瞬间感受升华为永恒智慧,展现了文学作为存在探索的非凡潜力。这种将美学形式与哲学深度结合的能力,对当代文学创作仍有重要启示。

回到当下,辛弃疾的夜行提供了一种抵抗数字异化的可能路径。当我们被各种推送通知、碎片信息不断打断注意力时,那种全神贯注于明月清风的存在状态显得尤为珍贵。或许,对抗注意力经济的最好方式,不是彻底拒绝技术,而是培养像辛弃疾那样的深度注意力——一种能够沉浸于真实世界纹理中的能力。定期进行”数字排毒”,走进自然,让自己向蛙声稻香敞开,可能是保持人性完整的重要实践。

《西江月》最终告诉我们,觉醒不必发生在禅堂或哲学讲堂,它可能就在一次寻常的夜行中。存在的启示不在远方,而在我们与世界相遇的每一个瞬间——只要我们保持足够的开放与敏感。当明月惊动枝头鹊鸟,也可能惊动我们沉睡的心灵;当旧时茅店在路转溪桥后突然出现,存在的真相也可能向我们突然显现。在这个意义上,辛弃疾的夜行不仅是一次地理移动,更是一次存在的朝圣,一次灵魂的返乡。八百年前的那个夜晚,因为这首词而成为永恒;八百年后的我们,依然可以在词中找到对抗异化的力量,重新学习如何真正地存在于世。